近一個月以來,中建材董事長宋志平參于各類社會活動的影象頻頻出現在相關媒體上。而一直以來很少露面的海螺集團原董事長郭文叁也在建材行業改革開放40年活動中現身。

同樣作為國有企業的“職業經理人”,一個創造了水泥行業產能最大的企業,另外一個創造了水泥行業最賺錢的企業,兩位管理者的驕人成績。對中國水泥工業發展起到了至關重要的作用。

以柔克剛,央企混合所有制的開創者——宋志平

宋董與郭董的從業經歷既有相似之處,亦有截然不同的地方。相似的是他們都將名不經傳的企業帶出了成績,中建材成為了水泥行業中產能最大,且進入世界500強的企業。海螺水泥則成為了世界水泥領域的翹楚,成為行業公認的“賺錢王”。

中國建材集團黨委書記、董事長宋志平當選“2018中國經濟年度人物”。

宋總是以柔克剛,是央企混合所有制的開創者,帶領中建材先后重組并購了近千家地方水泥企業。他善于運用心理戰術,籠絡原企業主,且恩威并施令后者心悅誠服。宋志平被稱為“中國的稻盛和夫”,他是中國唯一親手帶出兩家世界500強的國企董事長,也是中國最會“整”,最能“整”民企的央企董事長。

在過去的十余年里,他不僅整合了900多家民營企業。也將中建材和中材兩大央企重組,合并成了資產超過5000億人民幣的巨無霸企業,按其資產規模算,新的中國建材已經超越世界建材的領頭羊——法國圣戈班。

接手“爛攤子”將企業帶上正規

2002年他剛接手時,這家企業欠債32億人民幣瀕臨破產,面對一個“爛攤子”,原總經理甚至悲壯地對他說:“我從彈坑里爬出來,你又進去了。”

在任命儀式當場,坐在主席臺上的宋志平收到一封法院關于凍結企業資產的通知書。這讓見過大世面,已經46歲的宋志平頓時覺得五雷轟頂,他知道企業的困境,但沒想過已到了被“逼債”的程度。 當時集團的辦公樓已被債權人“疊封”,樓下不敢放集團的汽車,因為稍有不慎就會被法院開走,財務部的門也被法院貼了封條,財務人員只能晚上悄悄鉆進去辦公。但是,上任四個月后,他就確定了企業的發展方向:集團要發展,必須搞水泥。

2005年,宋志平把僅有賺錢的企業資產,包括北新建材A股的股份,中國玻纖A股的股份,再加上當時還不成規模的中國聯合水泥打包在一起,為上市做準備。為了搞定投資者,宋志平在全球進行IPO路演,與450多家投資機構高層會面,期間還穿壞了兩雙皮鞋。路演過程中,他發現投資者關注的重點都是水泥,而他和團隊幾乎是水泥行業的門外漢,這更加堅定了他通過大規模重組發展水泥產業的決心。在國內的一次IPO新聞發布會上,他對臺下說“希望你們聽了我們的故事之后,踴躍購買中國建材的股票。”宋志平講了一個很長的故事,從香港講到新加坡,從新加坡講到倫敦,再從倫敦講到紐約、波士頓、舊金山……臺下的人聽得津津有味。

2006年3月21日,迎接宋志平的是投資者紛至沓來的訂單,其股票發行定價也逐漸提高,最終投資者認購倍數超過50倍,香港散戶認購達到537倍,中國建材成為當時大陸企業在香港IPO表現最優秀的股票之一。

出演“蛇吞象” 重組徐州海螺

上市融到錢是宋志平水泥大計的開始,僅4個月后,中國建材就用募集到的一半資金(9.61億人民幣),以“蛇吞象”的方式重組了徐州海螺。

之所以火急火燎要重組徐州海螺,主要是因為中國建材與海螺水泥在江蘇的區域價格戰使雙方都面臨生存的考驗。表面上,這種“價格戰”好像讓經銷商和消費者受益,但長期看,不停壓縮水泥成本,提供給市場的水泥質量又怎能保證?整個行業沒有利潤,又何談企業的技術創新?工人的工資從哪里漲?央企巨頭和地方國企強龍的“價格戰”,還“連累”了其它企業。

江蘇省內其他中小型水泥企業,成本控制較好也只有微利,成本高的幾乎沒有利潤,甚至賠本。等待這些中小企業的命運,要么是硬撐死扛,要么是等著被收購。其次,當時中國建材主要精力全放在淮海經濟區,南方水泥這塊幾乎沒任何建樹。徐州的兩條生產線是當時中國建材在南方的主要的水泥生產線,失去徐州也就意味著失去大半南方市場。

況且,任何一家水泥企業想長久發展,必須擁有足夠的石灰石儲備。由于徐州在江蘇是唯一有大礦山可以出產石灰石的地方,還擁有便捷的運河黃金水道,宋志平意識到,重組徐州海螺,等于保住了南方市場。再加上徐州海螺擁有技術和管理都非常先進的萬噸級生產線,這正是當時的中國建材缺乏的。所以,拿下徐州海螺勢在必行。

但這筆交易,在當時卻受到了質疑:用近10億元人民幣溢價收購徐州海螺,是否有國有資產流失之嫌。對此,宋志平強硬回應說:“雖然我們花了大價錢,但贏得了徐州市場,也打響了聯合重組的第一槍,徐州海螺也得到豐厚回報,都有好處。”

拿下徐州海螺后,宋志平并不甘心只在江蘇發力,他覺得在經濟發達的南方市場,應該有中國建材的一席之地。

整合民企 建立混合所有制

2007年4月的一天,杭州西子湖畔的汪莊飯店內,有幾位茶客從早晨喝到晚上。攢局者是中國建材董事長宋志平,被請者是占據南方水泥市場半壁江山的浙江水泥、三獅水泥、虎山水泥和尖峰水泥的負責人。茶客之意不在茶。彼時,這幾家企業為求生存競相降價,拼得你死我活。而初涉水泥產業,欲借大規模重組迅速崛起的中國建材在南方尚無大規模布局,宋志平要借機“虎口拔牙”,重組這4家企業。

然而它們都已找好了下家,尖峰水泥甚至第二天要去馬來西亞簽協議。緊急關頭,宋志平擺明利害,“競爭同歸于盡,聯合皆大歡喜”,經過一整天的唇槍舌劍,他最終化解了幾個大佬的“恩怨”,讓他們甘愿交出“兵權”,贏得了這場改變中國水泥以及世界水泥發展格局的戰役。

2007年,中國建材聯合浙江尖峰、浙江虎山、浙江水泥有限公司等企業,共同組建南方水泥有限公司。“汪莊談判”后,宋志平繼續率領中國建材南征北戰,風馳電掣般重組了900多家水泥企業。

中國建材上市之初,全國約有5000多家水泥企業,但前10家企業集中度僅15%,而發達國家的這一數據在70%左右。當時全國水泥行業的總利潤尚不及瑞士豪瑞一家水泥公司的利潤。

經過重組,中國建材構建了淮海經濟區、東南經濟區、北方地區和西南地區四大戰略版圖,形成了中聯水泥、南方水泥、北方水泥和西南水泥四大水泥產業集團。

期間,中國建材從資不抵債的無名企業,一躍成為全球第二大建材企業。2006年時,中國建材的營收和利潤分別為65億和3億,2013年,其營收和凈利潤則猛增至1177億元和57億。

雙料董事長 執掌兩家世界500強

2009年6月,宋志平的人生走上了另一個巔峰——以外部董事長的身份執掌了中國醫藥集團的帥印,成為央企中唯一的“雙料董事長”。期間,宋志平發現,醫藥與建材一樣,同樣競爭過度,遂決定把中國建材資本運營、聯合重組、管理整合與集成創新的發展模式引入國藥集團。推動國藥集團在香港上市后,他旋即拉開整合的大幕。五年間,不僅將幾百家企業收歸旗下,彌補了國藥在研發和制造上的短板,還完成了國藥、中生、醫工院、中出服4家央企重組。除此,宋志平還將國藥集團的產業鏈延伸至健康產業,構建了央企醫藥健康產業平臺。2014年,任期屆滿的宋志平功成身退。“孩子已成長,該放手了。”他說。

為了這個“孩子”,他五年內只休了兩個雙休日,一次是母親生病,一次是自己感冒。他的努力換來的是國藥集團的銷售額由400多億躍升至2035億,并成為中國首家進入世界五百強的醫藥企業。

不論是執掌中國建材,還是國藥集團,宋志平始終被稱道的一點是和民企談判的能力。很多人認為,央企收購民企是簡單的事,何況中國建材上市了、有錢了,收購民企更是輕而易舉。但正如宋志平所說:“我在選擇民企,民企也在觀察、選擇我們,有些收購企業比中國建材開價高多了,但最終很多民企還是選擇和我們合作。”

2012年左右,中國建材先后組建了中聯水泥、南方水泥和北方水泥三大公司,從而牢牢控制了淮南、東南和北方市場,但西南市場還處于“圈地”階段。

在西南市場中,泰安水泥是貴州市場的龍頭企業,擁有位于貴州興義和惠水的兩個生產基地,年產能達到520萬噸。

在中國建材之前,拉法基、海螺水泥、臺泥和華潤等國內外水泥巨頭都對泰安水泥拋出橄欖枝,臺泥當時的出價比中國建材的足足高了8000萬元,但都被泰安水泥拒絕。

拒絕的原因,宋志平猜的八九不離十。他明白,在收購過程中,估值高低并不是被收購企業最關心的問題,原有團隊的安置、原有品牌的處理等因素同樣影響著收購結果。

他給出了中國建材的條件:原有人員及其工資待遇不變;現有運作機制不變,按照原來的方式開展市場經營、推廣產品和建設渠道網絡;設定一個3~5年的過渡期,在此期間維持原廠牌商標不變。這樣的條件,其他企業不可能給,泰安水泥有些動心。可泰安水泥CEO龔雷海依然猶豫:央企背景深厚,會不會口頭承諾不調整,卻在半年或者一年后再動刀?但當他的名字出現在中國建材“西南水泥公司”的股東名單上時候,龔雷海徹底打消了疑慮。

這樣一來,龔雷海在股權上的利益不再直接與泰安水泥關聯,作為西南水泥公司股東,他需要顧全的是整個公司的利益,當然也包括曾經自己的公司。

不同于其他央企“蠻橫”收購中小型民企,壯大自己實力,卻不管收購后中小型民企的死活,宋志平對央企重組并購民企的的想法是:央企的實力+民企的活力=企業的競爭力。“把所有民企都玩死,有意義嗎?對我來說,一點意義都沒有。”今天的中國建材,凈資產有2/3來自民營資本,可以說,中國建材是一個高度社會化的國企。

九年前,一份題為《中建材是不是瘋了?》的材料,送到了國資委高層的案頭。這份材料,表達了對中國建材高速擴張的擔憂。

曾有媒體把中國建材的聯合重組稱為“瘋狂收購”“大躍進”,也有人質疑,這是央企與民企爭利。然而事實證明,中國建材通過聯合重組獲得了行業規模優勢,引領了行業的有序競爭。成績也好,質疑也罷。宋志平基本都選擇沉默,談及當時的內心想法,他笑著說:“我小時候讀過一本書,是赫胥黎寫的,就是真理的取勝,要經過漫長的過程”。

成功帶出中國建材集團和國藥集團兩家世界500強,推動8家央企重組,整合上千家民營企業,出版了10部著作,被譽為“企業思想家”“中國的稻盛和夫”“國企改革的鋪路石”“我國混合所有制改革的先行者”。宋董不僅實踐創造了國企改革創新的巨大成績,更難能可貴的是,他將40年來的企業經營心得和對中國經濟、國企改革、行業發展的一系列前沿問題的思考成果歸納出書,分享給社會各界,為中國企業的經營管理和國有企業的改革創新,為當前中國實體經濟和中國制造走向高質量發展,形成了一系列行之有效的實施方案。

作風硬朗,締造中國最賺錢的水泥企業——郭文叁

世界水泥看中國,中國水泥看海螺,海螺今天一躍成為中國水泥行業最賺錢的企業,它的締造者就是---郭文叁,海螺水泥是怎么從一個名不經傳的小廠成為今天水泥行業的翹楚呢?

郭文叁獲中國建材行業改革開放四十年影響力人物

回到26年以前的1993 年,當宣城市政府將寧國水泥廠交給郭文叁時,只有一條日產4000噸的窯線。因為工廠背靠大小海螺山,所以商標命名為海螺牌。郭文叁是個 " 根正苗紅 " 的人,他出生于山東的一個農民家庭,上山下鄉做過知青,在 " 文革 " 末期進入同濟大學,攻讀建筑材料系。

1980 年,郭文叁以技術人員的身份調往寧國水泥廠,成了工廠元老級的人物。歷經寧國廠的建設與發展,郭文叁一步步從技術員、工程師,升遷成了車間主任。

有寧國廠老水泥人回憶說:郭文叁不僅懂技術,更厲害的是凡事身先士卒,能和上下打成一片,大家都服他。郭董是將海螺廠當成他自己的親兒子,把一眾海螺人當成是自己的親兄弟。1991 年,郭文叁被任命為副廠長,兩年后成為廠長,那一年,他剛 39 歲。

不怕得罪人 開啟步步領先的新征程

郭文叁剛上任便做了得罪人的事情。1992 年底,由于統配和價格管制體制的取消,水泥產品開始隨行就市定價,眾多企業的利潤蹭蹭直漲。有了錢,各大水泥廠開始發展各種副業,一片歌舞升平之勢。那時的寧國廠因為業績出眾,賺的錢比同行多,投資也更猛些。

他們計劃建設 18 層的辦公大樓、投資大理石廠,還搞了煤氣站等一攬子項目。結果郭文叁一上任,便大刀闊斧清理了這些投資,辦公樓、煤氣站全部取消,堅決將錢留在公司的池子里。

如此大動作,難免動了某些既得利益者的蛋糕,但郭文叁得到了大量中層、基層員工的支持,原因在于他同時開展了以工資制度為突破口的一系列配套改革。郭文叁將競爭機制引入寧國廠內部,能力到位就升遷、在什么崗位拿什么錢,各崗位獎勤罰懶,按貢獻分配。能者上庸者下,有能力者收入提高,企業上下眾志成城,干勁十足。

事后看來,郭文叁的這兩手變革對于寧國廠極為重要,同時期 " 風光無限 " 的其他水泥廠,多因為無法收回投資而陷入困境,輕者虧損轉賣包袱,重者則直接破產倒閉。 郭文叁不僅管住了企業的錢不外流,還大膽向 " 外面 " 要錢。" 十四大 " 后,市場經濟體制逐步確立完善,提出企業不僅要從經營中獲取資金,還要從資本市場取得資金。郭文叁一上任便找到安徽省政府,研究利用外資的可能性。研究合資模式、選擇合作對象、資產評估……

郭文叁一邊抓生產,一邊 " 摸著石頭過河 ",經過 1 年多的籌備與各方商談,1995 年 1 月,中外合資的安徽海螺水泥正式成立,外資以 2500 萬美元現金入股,用于技術改造。這是中國大中型水泥企業利用外資的第一號案例,先人一步的郭文叁,就此開始了步步領先的征途。

技術領先 打破多個紀錄

海螺的第一次技術領先,正是源于對外資的利用。1995 年 4 月,利用自有資金和外資,寧國廠投產建設了日產 2000 噸熟料預分解窯新型干法生產線。這是海螺歷史上最重要的項目,也是中國水泥產業史上最重要的項目之一。 此前,國內 2000 噸級新型干法生產線的投資均在 8 億元上下,工期 32 個月,投料后一年達到設計產量。而寧國廠的新生產線,總投資僅 3.4 億元,工期 18 個月,投產后即達到設計產量,一舉創下了國內外投資最低、工期最短、建設質量最好等多個紀錄。

項目建成后,在國內水泥界引發轟動式效應,郭文叁和海螺瞬間成為各方拉攏取經的對象,出于地方國企的身份,他們也傾囊相授,來者不拒。

雖然技術共享,但海螺始終領跑,別人怎么也追不上。這次項目后,郭文叁便用 " 省 " 下來的資金創立了設計院,集結技術和資源優勢,不斷跑出低投資、高技術的先河。日產 5000 噸生產線、日產萬噸生產線、第一個千萬噸級熟料生產基地……直至世界上技術最先進、單產規模最大的日產 12000 噸生產線。

期間,郭文叁還持續在環保節能上下功夫,他們研發出了第一套水泥純低溫余熱發電機組、第一套利用水泥窯處理城市生活垃圾的系統……后來,海螺干脆做起了城市生活垃圾焚燒項目和廠區藍天綠水計劃,建成了兩條世界最強的垃圾處理系統。在郭文叁的領導下,大膽嘗試,敢于第一個吃螃蟹,1997 年底,海螺水泥成功登陸香港資本市場,成為中國水泥境外上市的 " 第一企 "。2002 年,海螺水泥又在上交所上市。在資本市場,它是長期熱議的標的行業絕對龍頭。郭文叁則是以鋼對強,其作風強硬,敢想敢做,從不輕易放棄。硬生生的將一家安徽鄉下山溝里的小水泥企業做成了世界知名品牌。

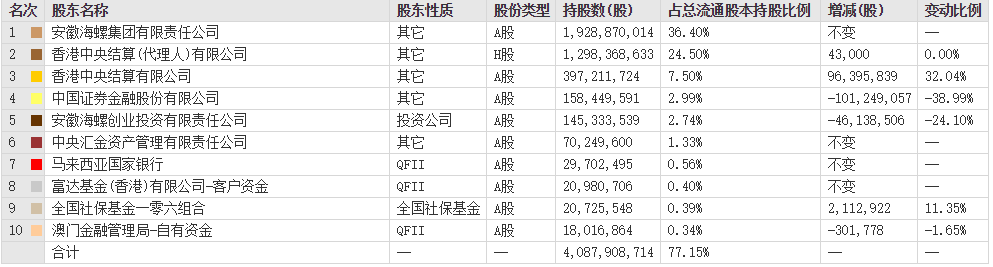

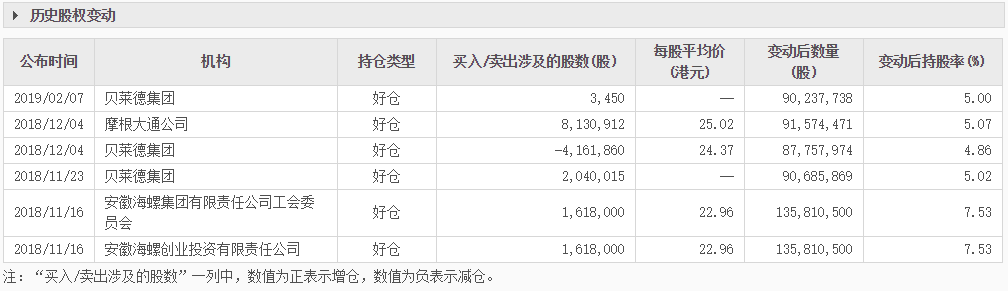

而美中不足的是在2015年2月,安徽省原副省長倪發科落馬,央視《焦點訪談》的專題報道中,披露了行賄倪發科的9人名單,郭文叁的名字赫然在列。同年11月安徽省委省政府宣布,郭文叁同志因已到法定退休年齡,不再擔任海螺集團董事長兼黨委書記職務。而近幾年,郭文叁又身陷員工股權紛爭,據了解,海螺集團是安徽省的標志性企業之一,旗下有兩家上市公司海螺水泥和海螺型材。上市公司數據庫相關數據顯示,海螺集團的實際控制人為安徽省國資委,第二大股東為安徽海螺創業投資有限責任公司。

雖郭文叁一直處于“行賄門、維權門”的議論中,但是不影響數有萬計的水泥人對其管理才能的折服,更不影響海螺水泥人對其的尊敬和愛戴。水泥行業響當當的賺錢王,其企業核心魅力為郭文叁在位時創下的“海螺魂”。

而中國建材雖在賺錢方面比海螺水泥略顯不足,但是在贏得人心方面,宋董的經歷又著實為水泥企業管理者上了一堂“大課”。在國企改革的過程中,有部分企業職業經理人深陷其中,不能自拔。各種利益輸送,權錢交易,甚至不惜將國有資產轉移至為一已私利創建的“影子公司”。而在宋董的從業經歷中,從未出現過類似的國企改革常見的詬病。

無論如何,這兩位水泥行業的領軍人物,都值得行業從業者尊敬和愛戴,正是他們引領中國的水泥行業走向世界,在世界領域占有一席之地。那句世界水泥看中國,正是在他們那一代人的努力下而獲得。