近日,水泥人網接到多起舉報:部分區域商混攪拌站存在“水泥調包”現象,大量復合硅酸鹽水泥P.C和P.S.A(礦渣硅酸鹽水泥A型)被偽裝成P.O(普通硅酸鹽水泥)流入市場,甚至用于橋梁、地鐵、高層建筑等重點工程。

行業潛規則!P.C水泥冒充P.O水泥流入重點工程

據水泥人網了解,由于國內水泥產能嚴重過剩,水泥企業的生存壓力增長,“價格戰”更是隨處可見,各大水泥企業把降本增效放在首位。但是有很多水泥廠在降本增效的過程中動了“歪腦筋”,將P.C和P.S.A水泥當作P.O水泥賣給工程方。

一位混凝土企業技術負責人透露:“低價P.C水泥每噸比P.O便宜30~50元,一些企業通過修改檢測報告‘貍貓換太子’,工地驗收時根本分不清!”此類行為不僅違反國家標準,更給建筑質量埋下“定時炸彈”。網友評論直指痛點:“難怪現在新房裂縫、漏水問題這么多!”

某水泥企業化驗室主任對水泥人網表示:用P.C和P.S.A代替P.O水泥,幾乎是整個行業的潛規則。很多時候是水泥廠、銷售商、商混站、施工企業等各方心照不宣的事。合同無一例外地寫P.O水泥,但實際執行卻不一定了。

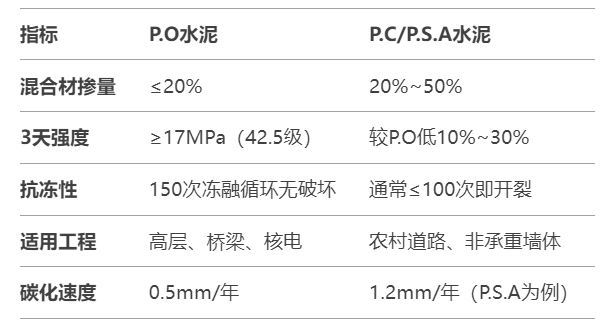

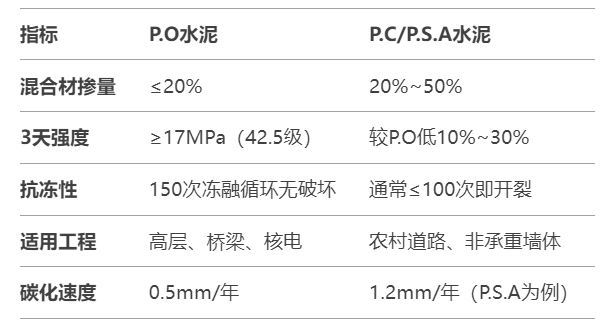

從執行標準的角度來說,P.O(普通硅酸鹽水泥)、P.S.A(礦渣硅酸鹽水泥A型)和P.C(復合硅酸鹽水泥)在成分、性能及適用范圍上存在顯著差異。

從標準要求的熟料、石膏及混合材添加配比來看,P.O水泥要求熟料+石膏的添加量在80%~94%,而P.S.A和P.C水泥熟料+石膏的添加比例在50%~79%。從混合材的添加上來看,標準要求P.O混合材添加比例在6%~20%,P.C復合硅酸鹽水泥混合材添加比例在21%~50%。

在重點工程中,P.S.A和P.C水泥存在早期強度低、耐久性差等缺陷,會顯著增加結構安全隱患,且后期維修成本高昂。

重點工程使用P.S.A/P.C水泥后患無窮

某建筑設計院工程師對水泥人網表示,重點工程使用P.C/P.S.A水泥,相當于用“低配零件”組裝“高精度儀器”,后患無窮。如某地高鐵項目曾因違規使用P.C水泥替代P.O,導致預制梁28天強度僅達設計值的85%,被迫返工,直接損失超千萬元。

1、結構強度不足

早期強度缺陷:P.S.A和P.C水泥早期強度顯著低于P.O水泥。例如,在橋梁墩柱、高層建筑底板等需快速拆?;虺兄氐膱鼍爸?,若早期強度不足,可能導致模板支撐失效或結構變形。

強度波動性大:P.C水泥因混合材來源復雜,如煤矸石、鋼渣等,活性差異大,易導致混凝土28天強度離散性高,難以滿足C50以上高強混凝土要求。

2、耐久性隱患

抗凍融性差:在北方嚴寒地區工程中,P.S.A/P.C水泥因孔隙率較高,水分侵入后反復凍融易導致混凝土剝落(如凍融循環≤100次即破壞,而P.O可達150次以上)。

鋼筋銹蝕風險:碳化深度增加P.S.A碳化速度比P.O快30%以上,加之氯離子滲透率高,會加速鋼筋銹蝕,威脅結構安全(如沿海地鐵隧道工程)。

3施工適應性差

凝結時間異常:P.S.A/P.C水泥凝結時間可能延長2~3小時,在泵送或大體積澆筑時易引發冷縫,需額外添加早強劑(成本增加且可能引入氯離子)。

收縮開裂傾向:礦渣和復合混合材的干縮率比P.O水泥高15%~20%,在超長結構(如體育場館樓板)中易產生收縮裂縫,需嚴格養護(多數工地難以落實)。

P.O、P.C、P.S.A水泥核心差異速覽

正因如此,多數工程設計標準中都有明確規定,預應力混凝土、冬期施工混凝土必須使用P.O或硅酸鹽水泥;重點工程(如核電、跨海大橋)禁用P.S.A/P.C等水泥。

多地泛濫!重點工程成“重災區”

水泥人網介入調查后發現,某地水泥廠將P.C42.5水泥的包裝袋直接印刷為“P.O42.5”,并以低價向商混站傾銷。該廠銷售經理直言:“只要調整摻合料比例,P.C水泥也能達到P.O的強度標準,但成本可以降低15%”。然而,第三方檢測報告顯示,這批“P.O水泥”的3天抗壓強度僅為12.8MPa,遠低于標準要求的≥17MPa。

銷售經理自圓其說稱:“現在發貨的P.C水泥就是標準換版前的P.O水泥,之前建的房子不都沒問題嗎?現在怎么換個“名稱”就成了劣質水泥了呢?”

更加觸目驚心的是,部分商砼站通過“真假混裝”逃避監管,某攪拌站員工坦言:“老板讓摻30%的P.C水泥,混凝土強度全靠多加外加劑‘硬撐’。”

水泥人網調查發現,這一現象在多個省份普遍存在。某二線城市一地鐵施工企業負責人對水泥人網表示:“為壓縮成本,部分標段使用了P.C水泥,結果隧道管片澆筑后出現蜂窩狀孔洞,只能高價注漿修補。”

橋梁工程:某跨江大橋使用P.C水泥后,橋墩28天強度僅達標80%,被迫延期3個月返工;

高層建筑:南方某綜合體項目因P.S.A水泥抗碳化能力弱,交付一年后墻面大面積爆灰;

市政道路:西部某新區主干道使用摻假水泥,暴雨后路基塌陷,形成長達50米的“馬路陷阱”。

業內人士痛心疾首:“重點工程本該用P.O水泥,現在卻為省小錢賭上安全,這是對生命的漠視!”

逐利之殤!為什么現在的房子質量不如以前

極其諷刺的是,當現代建筑頻頻曝出質量問題時,一批百年老建筑卻依然堅挺:

武漢長江大橋(1957年建成):歷經70年風雨,橋體混凝土碳化深度僅3mm,至今每日通行10萬輛車;

上海外灘萬國建筑群:采用純硅酸鹽水泥,百年后強度仍超30MPa;

對比案例:2023年某新建跨海大橋,使用摻假水泥后,僅5年橋面即出現網狀裂縫,維修費用高達2億元。

災難中的“質量對照實驗”更令人警醒:

2022年某地地震中,一座1980年代修建的磚混學校完好無損,而臨近2020年竣工的框架結構住宅樓卻墻體開裂;

2023年京津冀暴雨期間,某地清代石拱橋安然無恙,而剛建不久的新橋卻塌了;

同年,某地十幾年前的舊水泥路平安渡過,而新鋪一兩年的水泥路竟全部被沖毀,就連路邊的護欄也成了“漂流瓶”。

某業內人士一針見血地指出:老建筑用料扎實,而現代工程盲目追求“低成本快節奏”劣質水泥、偷工減料已成行業毒瘤。水泥是建筑的‘血液’,若血液‘摻水’,再先進的設計也無法挽救崩塌的命運!

守住底線!莫讓水泥“偷梁換柱”毀了未來

面對亂象,水泥人網聯合法律界及工程專家發出倡議:水泥生產企業,嚴守國家標準規定,禁止混合材超摻、包裝造假;經銷商,建立水泥溯源系統,對每批次水泥留存“數字指紋”;商混站,配備專業分析設備,嚴格進場檢驗;施工方,推行“水泥使用終身責任制”,項目經理簽字存檔。

當一座座“短命建筑”拷問行業良心,當孩子的教室、百姓的家園因水泥造假變得危機四伏,我們不禁要問:省下的每噸幾十元,是否值得用安全與生命交換?建材產業鏈上的每一環都需銘記:質量不是成本,而是信仰;標準不是束縛,而是底線。唯有全社會共同監督,才能讓中國建筑真正挺起“脊梁”。