弄虛作假,產能置換亂象叢生

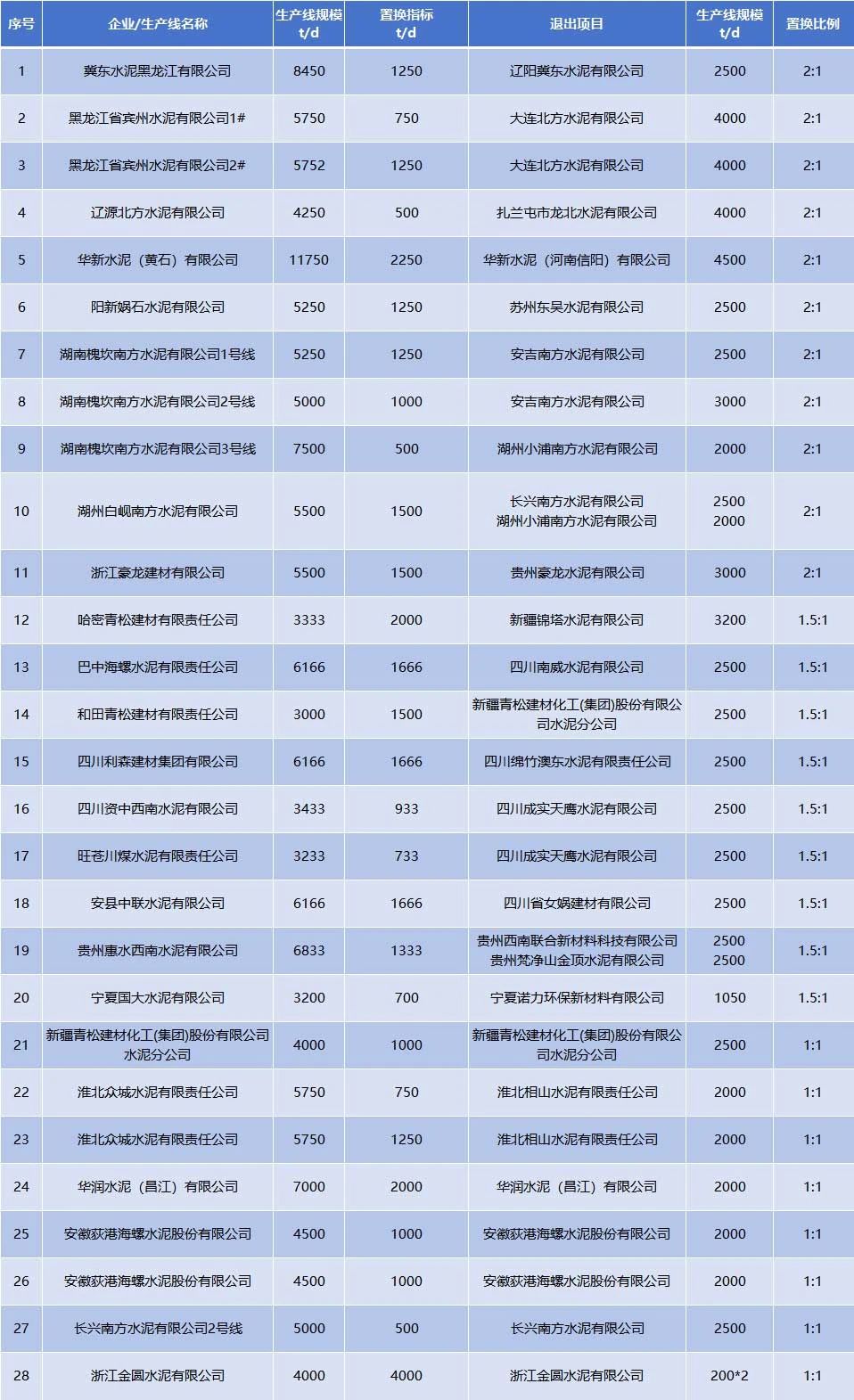

據水泥人網不完全統計,2025年以來,海螺水泥、金隅冀東等十大頭部集團及區域龍頭企業均有補充產能項目,其中巴中海螺、華新水泥等企業的單線置換規模超過6000t/d。從置換比例看,70%以上的項目執行1.5:1或更高標準,部分項目置換比例達2:1.

典型案例中,巴中海螺將原5000t/d項目升級為6166t/d生產線,置換比例從1.25:1提至1.5:1.通過轉出南威水泥2500t/d關停產能實現擴容。但值得警惕的是,該項目因退出產能許可證已于2024年10月到期等原因或面臨公告擱置風險。

跨區域置換成為新趨勢,浙江豪龍建材將貴州3000t/d產能轉移至浙江,執行2:1置換比例;華潤水泥(昌江)則通過集團內部產能調配完成技改。但業內人士指出,此類操作需警惕“產能旅游”現象,個別企業通過多地注冊子公司,重復計算跨省產能指標。

在產能置換熱潮下,行業潛藏的合規風險逐漸顯現:部分企業通過收購已淘汰設備對應的“歷史產能”獲取置換指標。例如,將長期停產的立窯生產線折算為新型干法窯產能,甚至將已拆除設備的“空殼產能”包裝為有效指標。此類操作利用政策對產能有效性認定標準的模糊性,實質違背淘汰落后產能的初衷。

另有同一退出產能被多個項目重復分割使用,導致理論置換總量超過原始產能物理極限。部分項目通過復雜的產能拆分公式,將單條生產線產能“一魚兩吃”,形成賬面合規但物理層面無法對應的矛盾。

還有企業瞄準排污許可證、生產許可證的有效期截止窗口,在關停計劃與證照失效時間點之間“踩點”操作。個別項目甚至出現“許可證失效前1個月完成置換”的極端案例,試圖規避環保核查。

更有通過關聯企業間的產能平移、子公司產能歸集等操作,實現“賬面減量、實際保量”。例如,將母公司產能轉移至全資子公司后重新啟用,實質形成產能隱形擴容。

上述現象暴露出當前置換政策在退出產能追溯機制、跨項目產能核算規則、證照有效期聯動監管等環節存在執行盲區,亟須通過動態監測與算法核驗等技術手段完善監管閉環。

從近年公示案例可見三大政策禁區:退出產能資質不全,部分退出產能因生產許可證過期喪失法律效力;部分企業使用已拆除生產線的“歷史產能”進行置換,涉嫌違反“產能指標有效期不超過兩年”的規定;另有部分項目涉嫌能效指標造假。

相關行業人士指出,當前產能置換已進入深水區,企業若繼續沿用舊思維打擦邊球,將面臨項目終止、信用降級、政策獎補資格取消等三重風險。如今,產能置換已從簡單的數字加減法,升級為考驗企業系統運營能力的綜合工程。唯有將合規意識融入戰略決策,才能真正把握政策紅利。

在“雙碳”目標驅動下,水泥行業正經歷從規模擴張向質量效益的深刻轉型。那些試圖通過技術性手段規避監管的企業,終將在愈發精密的多維監管網絡中無處遁形。對于水泥企業而言,唯有將合規經營作為核心競爭力培育,方能在行業變革大潮中行穩致遠。